|

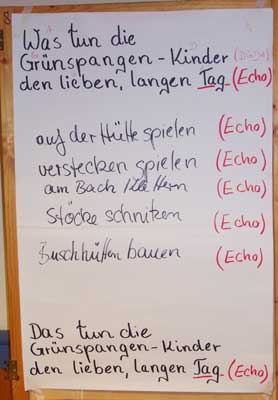

Der "Grünspangen-Song"

|

|

Erfahrungen:

Bürgerbeteiligung an der Grünplanung im neuen

Freiburger Stadtteil Vauban

Aufgabe, Situation und Beteiligte

Im neuen Stadtteil Vauban hat die Gemeinde Freiburg fünf

Grün- und Spielbereiche angelegt, die Grünspangen genannt

werden. Sie liegen zwischen jeweils zwei Häuserzeilen, sind 2.000

bis 2600 Quadratmeter groß und bis auf eine mit mehreren hohen

Bäumen bewachsen. Die Grünspangen sollten mit Beteiligung der

Anwohnerinnen und Anwohner ‚naturnah' gestaltet werden - im

Rahmen

des neuen Konzepts des Freiburger Amtes für "Stadtgrün und

Friedhöfe", wie das Gartenamt heute heißt (im folgenden kurz

“Stadtgrün” genannt). Seit 1996 werden neue städtische

Spielplätze auf diese Weise angelegt und ältere einer nach

dem

anderen umgestaltet.

Nachdem im Stadtteil Vauban bereits die ersten Wohnungen bezogen waren,

hatte Stadtgrün 1998 ein Landschaftsplanungsbüro mit der

Erstellung eines Vorentwurfs für alle fünf Grünspangen

beauftragt. Das Büro legte Vorschläge für die Verteilung

von Plätzen, Ruhe-, Grün- und Spielbereichen sowie

Wasserstellen vor, die dann in der ARGE Freiräume und Jugend

vorgestellt, besprochen und schließlich von der Verwaltung

beschlossen wurden.

Die Planung der einzelnen Grünspangen einschließlich des

Beteiligungsprozesses hat die Stadt, vertreten durch die

Kommunalentwicklung LEG, an verschiedene Landschaftsplanungs- bzw.

Gartenarchitekturbüros vergeben, die bereits Erfahrung sowohl in

der naturnahen Gestaltung als auch in der Zusammenarbeit mit

PädagogInnen zur Moderation der AnwohnerInnen-Beteiligung hatten.

Gestaltung der Kommunikation

- Ziele und Vorgaben

Durch die Beteiligung an der Ideenfindung sowie teilweise auch an der

Realisierung der Planung sollte die Identifikation der Anwohnerinnen

und

Anwohner mit ihrer Grünspange erhöht und mehr Achtsamkeit und

Rücksichtnahme erwirkt werden. Zudem sollte das Konfliktpotential

möglichst früh erkannt und eine halbwegs akzeptable

Verteilung

Lärm emittierender Bereiche erreicht werden.

Für die Beteiligung am Planungsprozess wurden fünf Treffen

vorgesehen, an denen neben dem Moderator auch der Architekt bzw.

Landschaftsplaner teilnahm. Zur jeweiligen Auftakt-Veranstaltung

erschien auch der für bürgerschaftliches Engagement

zuständige Stadtgrün-Mitarbeiter, um das Planungs- und

Pädagogenteam vorzustellen und die städtischen Vorgaben zu

erläutern. Mit der Planung der Grünspange 5, um die es im

folgenden geht, wurde das Team mit dem Landschaftsplaner Erich Lutz,

den

Moderatoren Antje Kirsch und Jürgen App vom Spielmobil Freiburg

sowie Reinhild Schepers für die Dokumentation beauftragt.

Folgende Vorgaben bestimmten den Rahmen der Planungsfreiheit:

1. Der alte Baumbestand und die Naturverjüngend sollte erhalten

werden, was weitgehend auch für den Strauchbestand galt.

2. Ein Platz mit Bänken sollte an der Fußgängerzone

Vaubanallee entstehen.

3. Wasseranschluss mit Pumpe sollte in der Nähe des Platzes und

eines Sandspielbereiches installiert werden.

4. Die Grünspange sollte durch Fußweg erschlossen werden,

den auch Pflegefahrzeuge benutzen können.

5. Der an der westlichen Längsseite verlaufende

Entwässerungsgraben sollte bestehen bleiben.

6. Die Geländegestaltung sollte Rücksicht auf den hohen

Grundwasserstand nehmen.

7. Einrichtungen, die Folgekosten verursachen, sollten möglichst

vermieden werden.

8. Die gesamte Installation sollte robust sein (Kriterium

Vandalismusschutz)

9. Die Grünspange sollte nach Fertigstellung eine öffentliche

Anlage mit entsprechenden Benutzerregeln werden.

Methoden und Ergebnisse

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden per Aushang und mit

persönlichem Einladungsschreiben auf die Beteiligungstermine

aufmerksam gemacht. Beim ersten Treffen im Nachbarschaftszentrum des

Quartiers wurden die oben genannten Vorgaben auf einer Pinnwand

festgehalten und durch Overhead-Folien mit Plänen und Bildern vom

Grünspangengelände ergänzt. Dann wurden Fragebögen

verteilt, auf denen Kinder und Erwachsene nach Begehung des

Geländes darlegen konnten, was ihnen an der aktuellen

(provisorischen) Situation gefällt und was nicht und welche

Nutzungen sie sich wünschen. Die Fragebögen sollten bis zum

3.

Januar 2003 in einen Holzbriefkasten am Bauzaun eingeworfen werden. Wer

ein Bild dazu malen wollte, konnte es in die am Zaun angebrachten

Sichthüllen stecken. Von rund 60 ausgegebenen Bögen kamen 40

ausgefüllt zurück, dazu ein Dutzend Zeichnungen und Bilder.

Das zweite Treffen mit Erwachsenen am 10.01.03 wurde als eine stark

verkürzte Ideenwerkstatt im Bürgerzentrum organisiert, die

von

20.15 bis 23.00 Uhr dauerte. Mehr als diese drei Stunden hätten

das

vorgegebene Zeit- und Finanzbudget überschritten. Die Karten mit

den ängsten und Sorgen sowie den Wünschen und Ideen wurden

daher nach nur kurzem Andiskutieren sortiert und durch Bepunktung von

den Teilnehmenden gewichtet. So blieb noch Zeit für die

Ausformulierung der vier wichtigsten Ideen in Kleingruppen. Hierbei

entstanden folgende Ideenskizzen:

- Ruhe/Kommunikation: großer Ruhebereich mit Pergolen, in dem

Bänke mit Lehne, ein in den Boden eingelassenes Schachbrett und

ein

Brunnen als übergang zum Wasserbereich stehen.

- Wasserlandschaft: eine gestaltete, kleinräumige Landschaft mit

Wassersammelbecken, einem Wasserlauf und einem möglichst

geschwungenen Weg, u.U. mit Brücke.

- Spiel- und Bewegungslandschaft, gewünschte Elemente: ein

Klettergestell, verschieden hohe Reckstangen für Kinder und

Erwachsene, ein tiefer Sandbereich nicht zu weit weg von der Pumpe und

evt. noch eine Nestschaukel.

- Wildnis und gestaltete Natur: den Regenwassergraben mäanderartig

verändern, Gebüsch, Igelhöhlen, eine kleine Wiese, ein

Steinkreis und Findlinge, “diese Grünspange soll nicht so

übersichtlich wie die anderen werden”.

Die interessierten Kinder von 8 bis 12 Jahren konnten an einem

Samstagnachmittag ihre Ideen mit Ton, Holz und anderen Materialien in

kleine Modelle umsetzen. Mit den Jugendlichen wurde in Kooperation mit

dem Jugendzentrum JUKS in Gesprächsgruppen ein Fragebogen

ausgefüllt.

Der Planer hat aus den vielen, zum Teil schon detaillierten

Vorschlägen entsprechend den geäußerten

Grundbedürfnissen der drei beteiligten Anwohnergruppen, Kinder,

Jugendliche und Erwachsene, wesentliche Ideen aufgegriffen und

gemäß der räumlichen und finanziellen Bedingungen in

einen ersten Entwurfplan eingebaut. Diesen stellte er auf der

Versammlung am 24.01.03 vor. Er wurde besprochen und etwa vier Wochen

später in überarbeiteter Fassung erneut präsentiert.

Anwesend waren jeweils 25 bzw.30 Erwachsene und sieben Kinder.

Der Planungsvorschlag eines Pavillons und eines Sandspielbereichs

löste bei den direkten Anwohnern die Befürchtung aus, dass

dort eine Lärmquelle entstehen könnte. Andere Vorschläge

wie die ohrähnliche Form und Gestaltung des Platzes, die

Hängemattenlandschaft, das Heckenlabyrinth und viel Grün auf

hügelig modelliertem Gelände fanden allgemein Zuspruch.

Bei einem von einigen Anwohnern gewünschten Zusatztreffen mit

Ortsbesichtigung erläuterte ein Vertreter von Stadtgrün noch

einmal, dass ein Sandplatz bei der hohen Anzahl von Kleinkindern im

Stadtteil (fast 40 Prozent unter 12 Jahren) vorerst nicht, wie manche

wünschten, wegfallen könne

Bei einer Mitmachaktion in der Ausführungsphase haben vier

Schulklassen aus dem Stadtteil, Robinienstämme für das

Baumhaus geschält und Benjes-Hecken mit ästen und Zweigen

aufgefüllt, Kinder und Erwachsene haben am Robinienholzturm, der

“Wolkenburg", mitgebaut.

Erfahrungen und Empfehlungen

- Durch den Beteiligungsprozess wurde viel kreatives Potenzial

freigesetzt, auch wenn dem Gestaltungsspielraum aufgrund der

städtischen Vorgaben Grenzen gesetzt wurden.

- Die an die Grünspange angrenzenden Häuser wurden im Abstand

von mehreren Jahren gebaut. Bei Planungsbeginn wohnte ein großer

Teil der Beteiligten bereits mehr als drei Jahre dort. Trotz Bauzaun

wurde die Brachfläche von ihnen bei Planungsbeginn bereits

genutzt,

zum Beispiel für Komposter, für einen Sand-,

Bretterhüttenbau- und Grillplatz. So musste ein Umdenken erfolgen.

Bezüglich eines Grillplatzes gab es einige starke Befürworter

und Gegner. Daher wurde dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt. Zudem

hätte Stadtgrün wegen der engen Bebauung keine Erlaubnis

dafür gegeben.

- Alle Grünspangen sind zu schmal für einen gewünschten

Bolzplatz. Hier fand die Stadt aber im Sommer eine, wenn auch nur

vorübergehende Lösung: Sie legte einen Hartplatz an auf einem

noch nicht vermarktetem Grundstück am westlichen Ende, in

Bahndammnähe. Dieser ist den kleineren Kindern - und ihren Eltern

jedoch teilweise zu weit, zu laut und zu sonnig und es bleibt die

Frage:

Warum wurde nicht von vorneherein eine größere

Grünspange mit Ballspielplatz geplant?

- Für die Beteiligung an der Grünspangen-Planung war nicht

ausreichend Zeit vorhanden. Mehr Vorlaufzeit wäre günstig

gewesen, weil die Bewohnerschaft sehr unterschiedlich zusammengesetzt

ist: “Eingesessene" und neu Hinzugezogene, Senioren und in der Mehrheit

junge Familien. Sie wohnt in Miet- und Eigentumswohnungen sowie

Familienreihenhäusern. Die SeniorInnen sahen sich z.B, veranlasst,

ihre Bedürfnisse bei der Planung dieser letzten Grünspange

stärker einzubringen und neben den obligatorischen Spielbereichen

mehr Raum für Erholung und Beschaulichkeit zu fordern.

- Vorgaben für die Planung sollten so weit wie möglich

reduziert werden und gleich zu Anfang verdeutlicht, erklärt und

ggf. hinterfragt werden.

- Wenn eine vom Bevölkerungsdurchschnitt stark abweichende

Altersstruktur in einem neuen Stadtteil nicht verhindert werden kann

oder soll, so sollte die Gesamtplanung rechtzeitig auf entsprechende

“Wellen” etwa gleichaltriger NutzerInnen öffentlicher Räume

sowie das Problem der Minderheiten vorbereitet sein (40 Prozent Kinder

sind in fünf bis zehn Jahren entsprechend viele Jugendliche mit

ganz anderen Interessen).

- Eine Beteiligung, die über eine Ideensammlung hinausgeht, und

unterschiedliche Altersgruppen sowohl in getrennten als auch

gemeinsamen

Sitzungen mit einbezieht, braucht mehr als fünf zwei- bis

dreistündige Treffen. Aber auch eine reduzierte Partizipation ist

besser als keine, denn zu gibt den Anstoß zur Kommunikation mit

Nachbarn im weiteren Umfeld, wodurch sich vielleicht auch kleinere

Streitpunkte auf kurzem Wege regeln lassen.

-Anstelle von mehreren relativ kleinen Grün- und Spielbereichen

könnten sich durch eine z.B. doppelt so große

Grünspange

in zentraler Lage mehr Gestaltungsmöglichkeiten und

voraussichtlich

weniger Nutzungskonflikte ergeben, die aus dem engen Nebeneinander

erwachsen.

Reinhild Schepers |

|